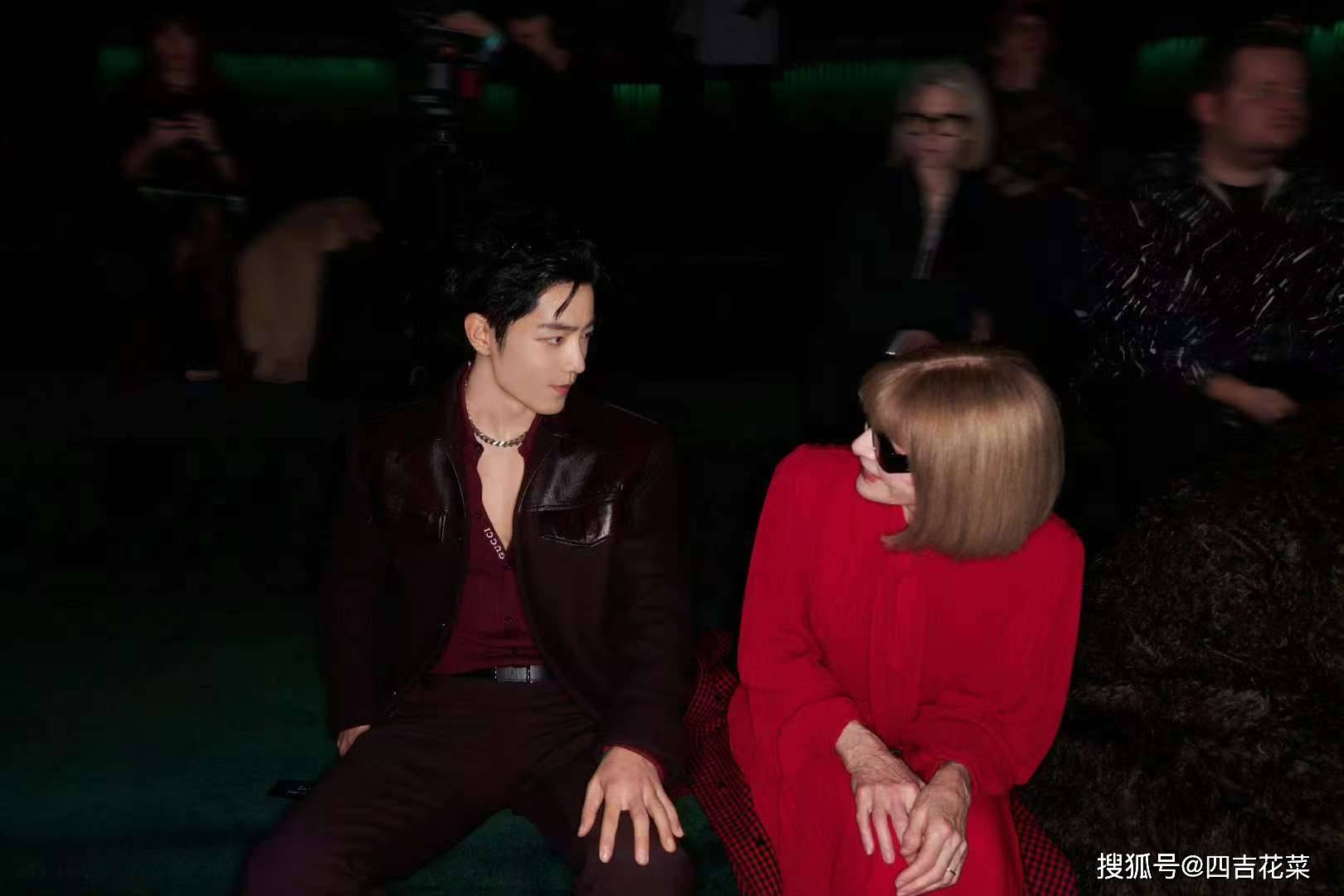

“时尚女魔头”时尚杂志总编辑安娜•温图尔(Anna Wintour)观看时装周发布秀,和一众明星合影。

她穿着标志性的长裙,大红色百褶长裙,穿起来既优雅又飘逸,火焰红多么热烈,长长的裙摆盖住了脚面,一双蛇纹印花长靴,蛇纹和大红色同样是无边魅惑的风情。

安娜穿起大红色来,一点也不夸张,花哨,大红因为她的气质变得沉稳安静起来了。

她内扣的齐刘海波波头还是那样整齐顺滑,不变的造型表现出她深谙时尚法则,时尚风向如何更迭,她都处变不惊,永远保持着成熟女性的洁净松弛。

七十五岁高龄女性,能保持整洁,不邋遢就已经非常难得了。这是一种生活习惯,非常谨慎的维持着自己的外表和心灵。

系蝴蝶结的飘带长裙,是唯一不需要珠宝项链去装饰的款式吧,它的印花,它的风琴褶皱,它的蝴蝶结和灯笼袖,处处细节都有看点。

和年轻人在一起拍照,安娜的风头一点不减。时尚女魔头懂得时时刻刻稳住自己的时尚方向,自信不失势。

长风衣搭配长裙子是她的时尚style,确立了就不会轻易改变。

几何形状印花的深海绿长裙,是衬衫的翻领款式,领子上方形和圆形的珠宝,分别以紫色和绿色做撞色,刚好与裙子的颜色呼应,既别致,又别出心裁。

她也不是如今才懂得这样穿的。

当安娜还年轻的时候,她就会用珠宝来搭配基础款白背心,下穿一条印花荷叶边的鱼尾长裙。

她瘦骨嶙峋的身材,被这件样式简单的裙子包裹,极度雅致文艺,衬得整个人都清清淡淡的。

不同风格的装饰互不打扰,和平共处,各自美得泰然自若。

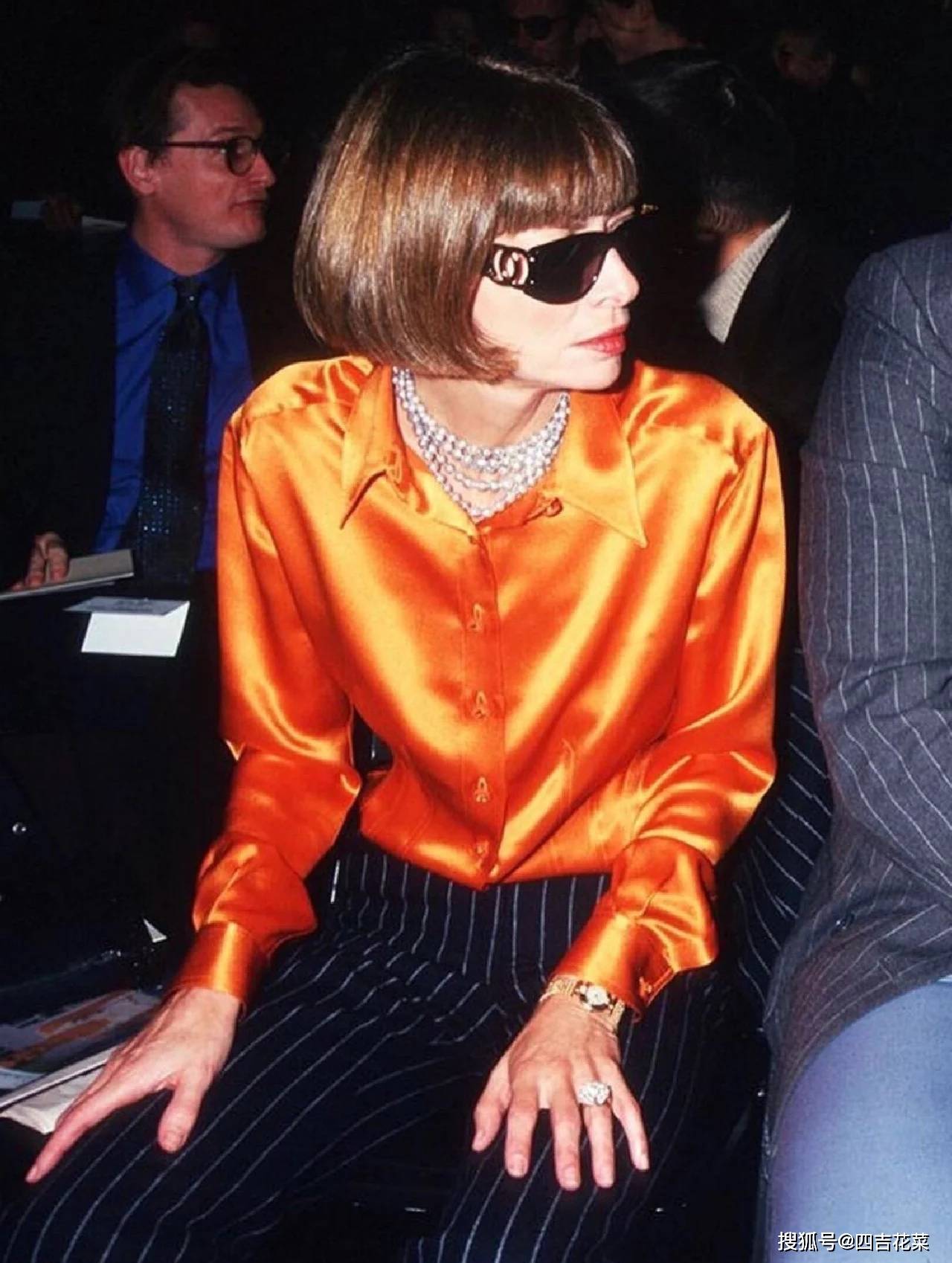

大部分时候,安娜喜欢张扬一些,能凸显个性的华丽服饰。

从她现在的状态来看,误以为她是上了年纪之后才突然转变风格,在着装上更加雍容华贵。

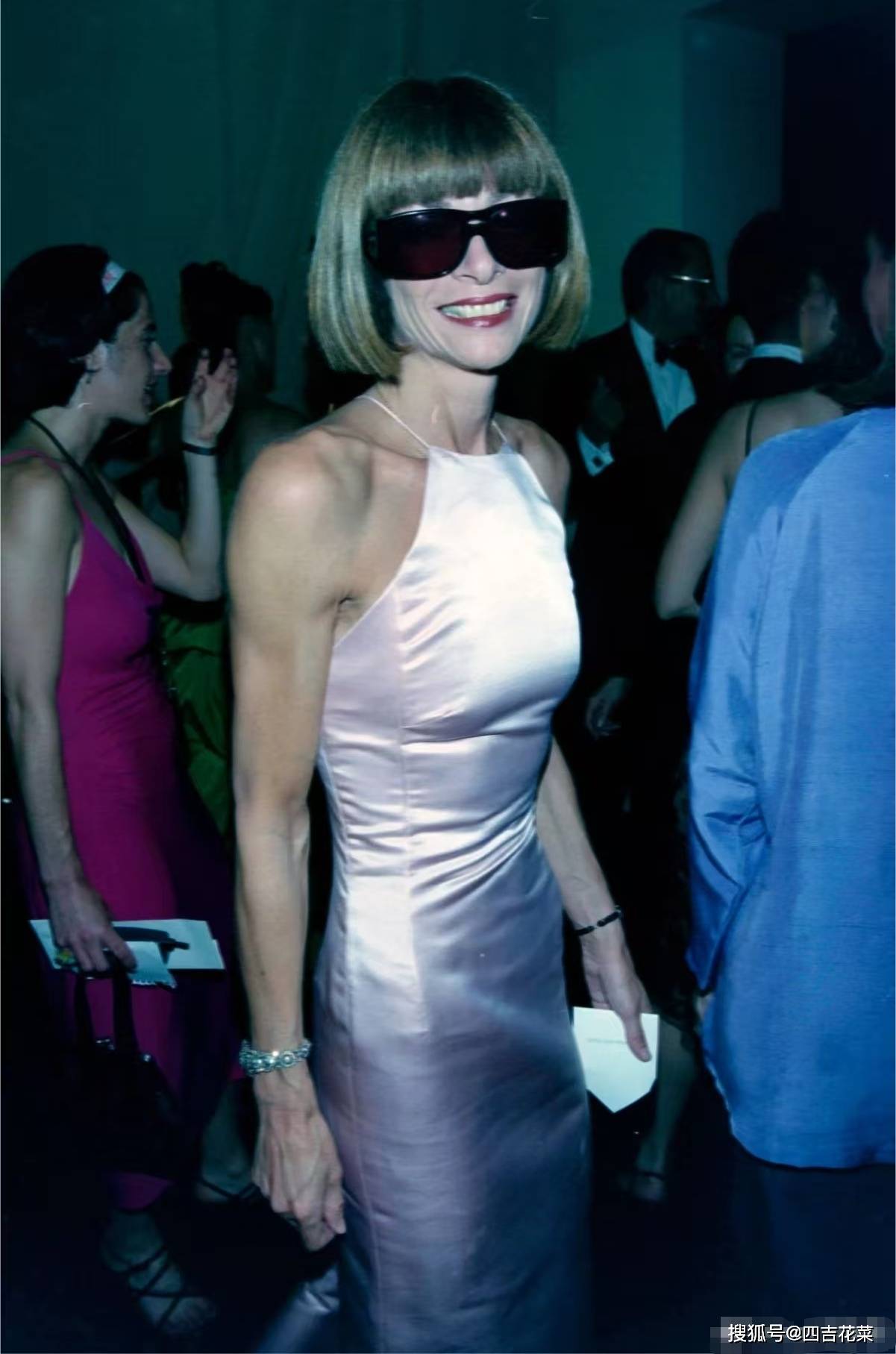

缎面挂脖连衣裙简约的设计,是经久不衰的女子风情,不需要任何配饰来装点,又能最大程度去勾勒出身材曲线。

橙色绸缎面料的衬衫多么张扬啊,只因橙色太过艳丽了,而衬衫敞开的领口又急需一串珍珠项链来点缀脖颈,再加上手指上的大颗钻石戒指,手腕上的小金表,使安娜整个人都看起来金灿灿的,像炙热的阳光。

她穿一条镶钻吊带裙去参加派对,立即变身时尚女王,人群中的焦点。

满钻这个时尚元素,是一般人避之不及的,只有在一年一度的年会party上,我们才愿意把它从衣柜的深处小心翼翼拿出来套在身上,她是极致的闪耀,blingbling地发着光。

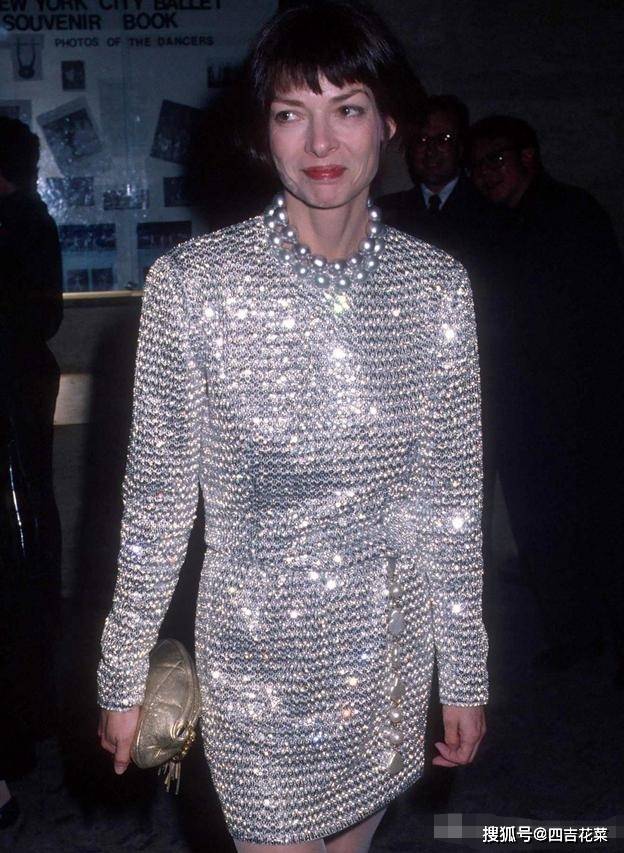

满钻套装短裙充满了知性的味道,又比较贵气,安娜觉得这还不够,套装短裙有立体的垫肩,形状规整,不够活泼,还要再佩戴两串大颗的银色珍珠,真是熠熠生辉,珍珠的光泽和钻石水晶的光彩并不一样,它们在不同维度闪烁着自己的光芒。

如此奢华的服装,安娜珍藏了好几套,足以说明,作为一个时尚icon,完全不必太过拘泥,行事低调。

安娜也不拒绝短款的服装,在香奈儿2025秋冬系列发布会上,她穿着一套华丽的金色编织套装,比秀场的明星穿得更得心应手。

沉重的面料设计感不多,圆领宽肩外套和长裙中规中矩,面料里夹杂着些许金线,有一股复古宫廷的味道,可安娜怎么穿得如此清新脱俗呢。

这件套装在模特身上是七分袖的款式,袖子太短,让手臂无处藏身,人因为衣服而变得局促起来了。

可是安娜慧眼识珠,九分袖于她,是恰到好处的长度。

纯白的内搭T恤一瞬间提亮了她的肤色,叠戴几圈宝石项链,也不会觉得夸张。

造型奇异的金属项链,在她的身上一点都不浮夸,恰到好处地点缀了她上了年纪的岁月之美,仿佛它们是为她准备好的,她信手拈来。

一双长靴是夸张的蛇纹印花,各种各样的繁复艳丽的美,汇集在她身上。

香奈儿的款式设计大部分都是中规中矩,加上面料和颜色强调沉静,稳定,当它们由年轻模特来演绎时,难掩沉闷和厚重。

安娜穿起来恰到好处。

黑白相间的复古格纹,要搭配彩色的珠宝才有味道,活泼而跳跃。

如果服装是花哨一些的印花,那安娜便选择同色系的珠宝,降低它们的存在感。至于何时要把珠宝彩钻替换成珍珠,另有一套时尚说辞。

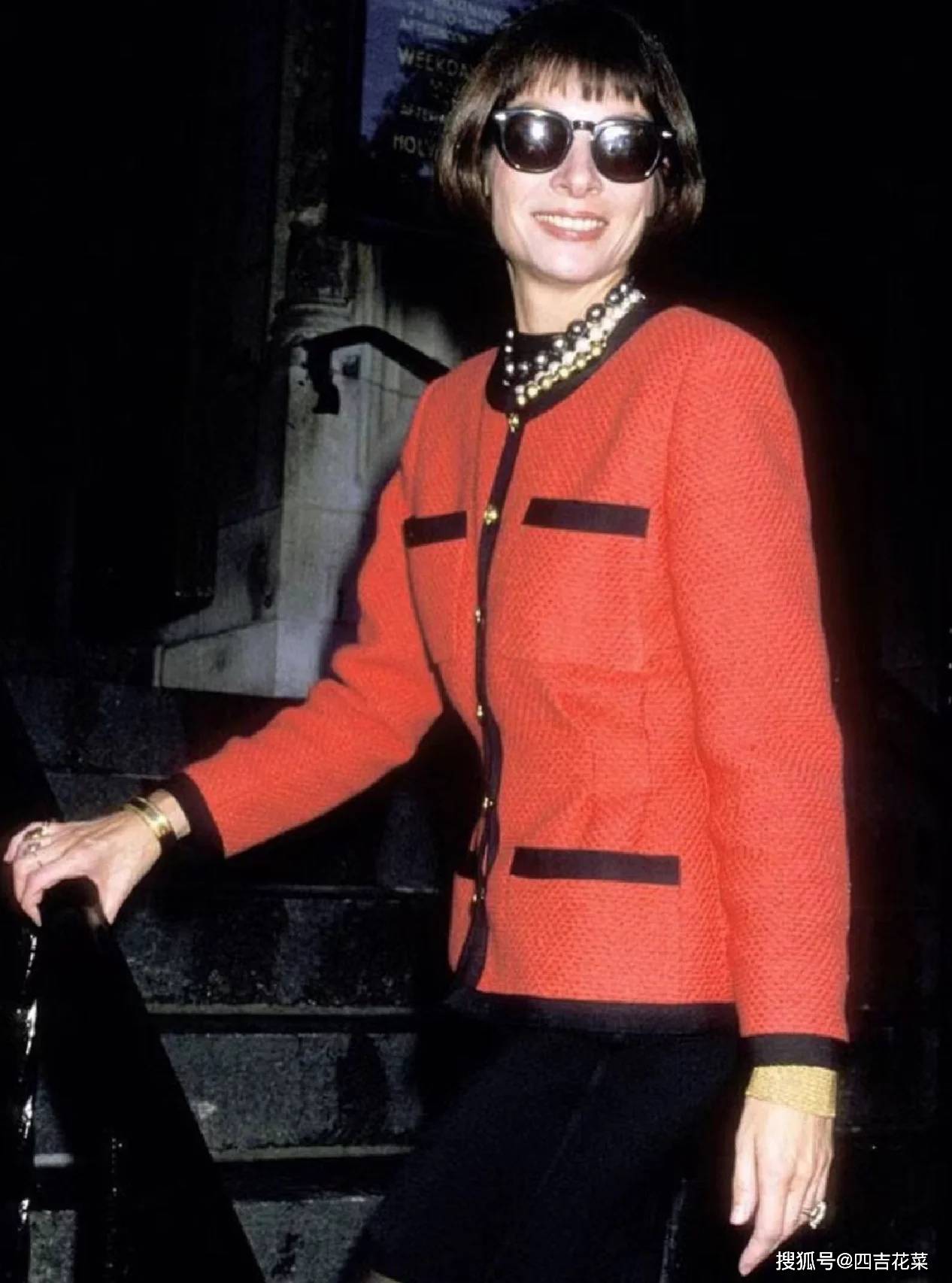

香奈儿经典大红色外套搭配安娜的短发,给人感觉十分的俏皮。把一圈圈珍珠的堆叠着佩戴,是香奈儿的传统,安娜使用黑白金三个颜色,实在是标新立异的做法,风格大胆,颇有时尚见地。

除了香奈儿,其他各大时尚品牌的服饰,但凡图案复古一些,比如LV春夏系列的黑白格子长大衣,如果选择一位年轻的女明星来穿,必然会显露出几分古板和严肃。

一切都像是为你准备好的,只要你认真去探索。在浩瀚的时尚海洋里,寻找到专属于自己的时尚元素,是一件多么畅快的事。

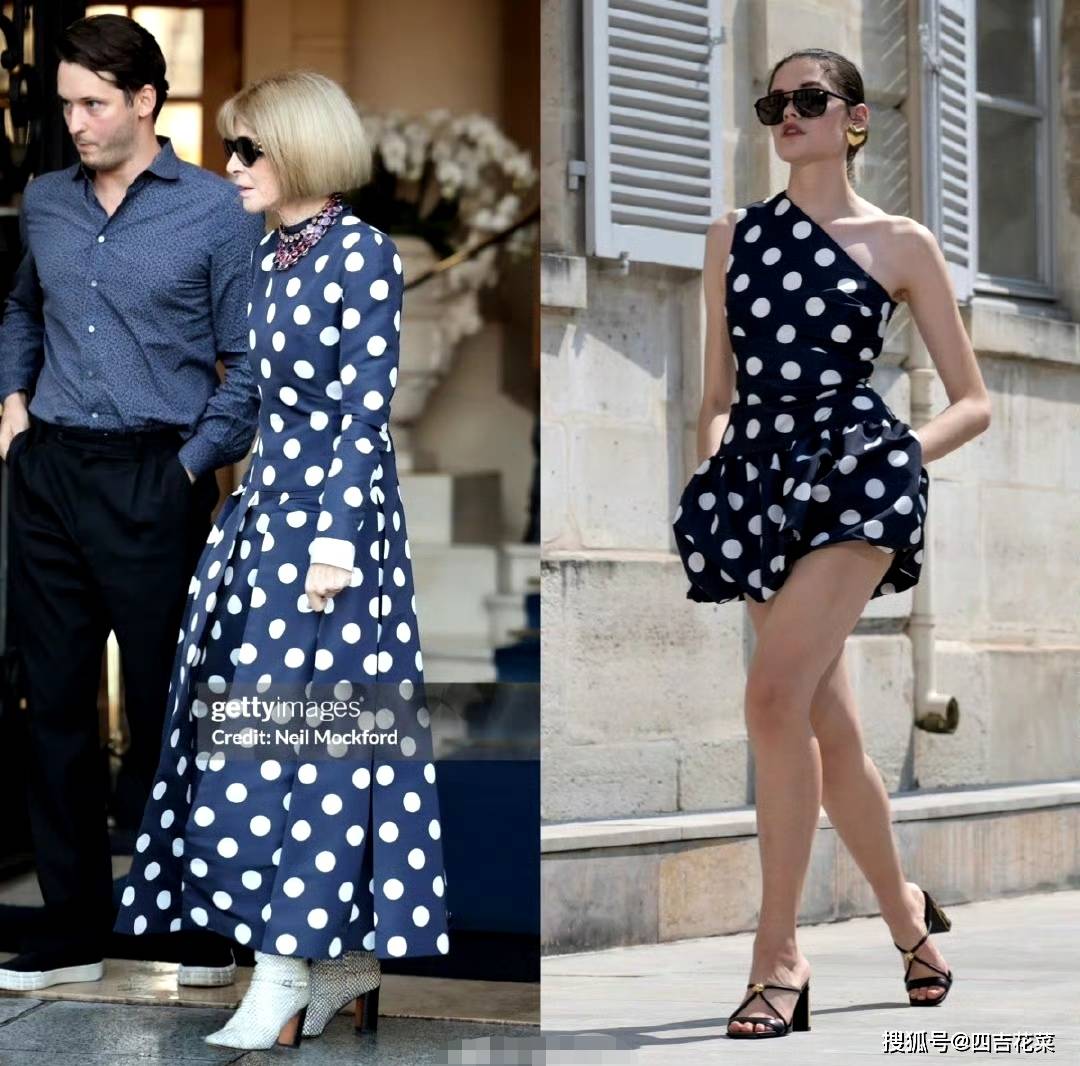

深蓝色的长裙印满了白色的波点,是明快的复古摩登时尚。紫色的珠宝和深蓝色的服饰搭配起来,都是深沉的颜色。

即便是日复一日的长裙,短靴,长外套,你也想象不出来,下一次,安娜会怎么穿。她是多变的,无法被揣测的。

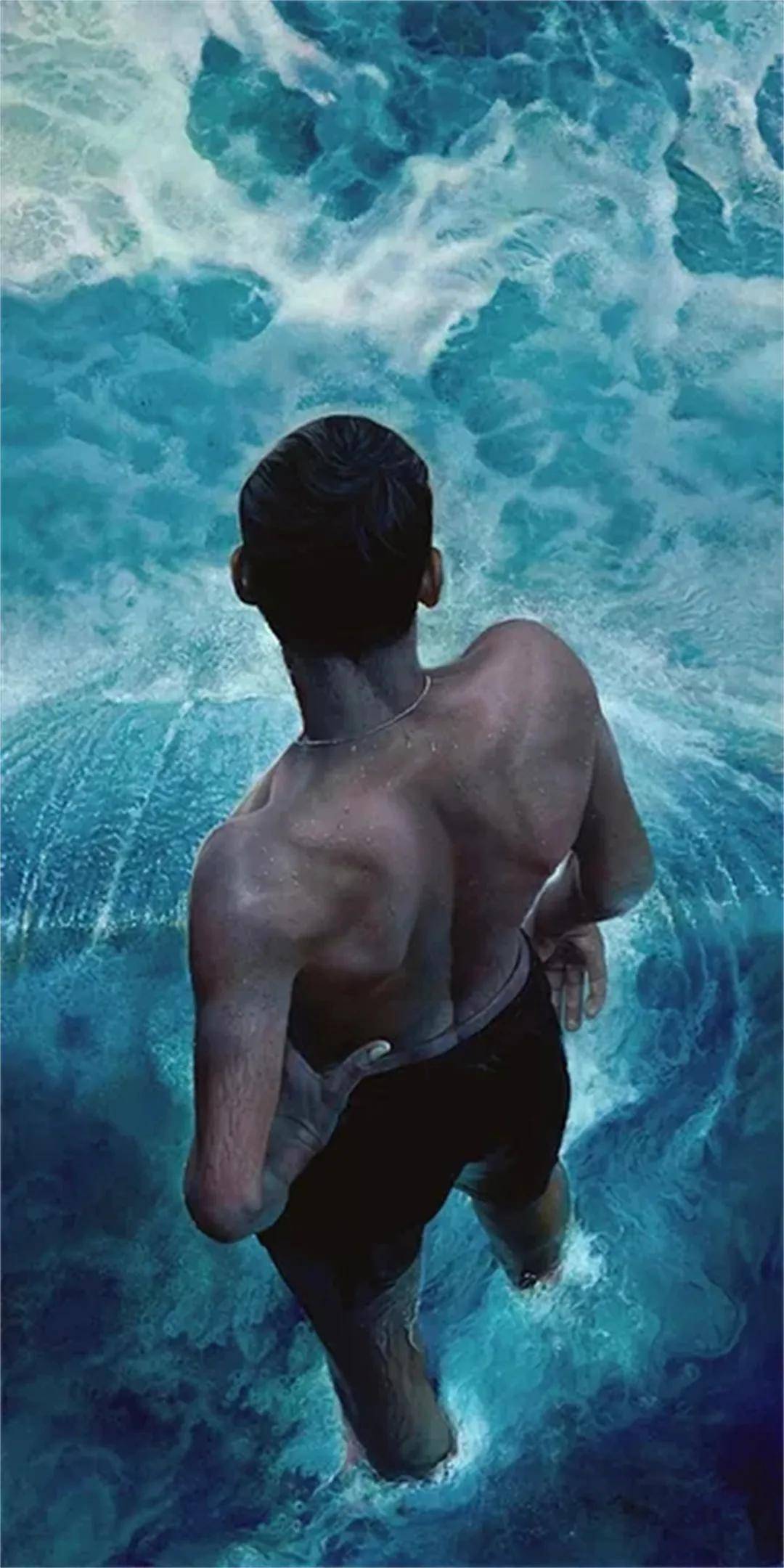

《浪尖上的觉醒》

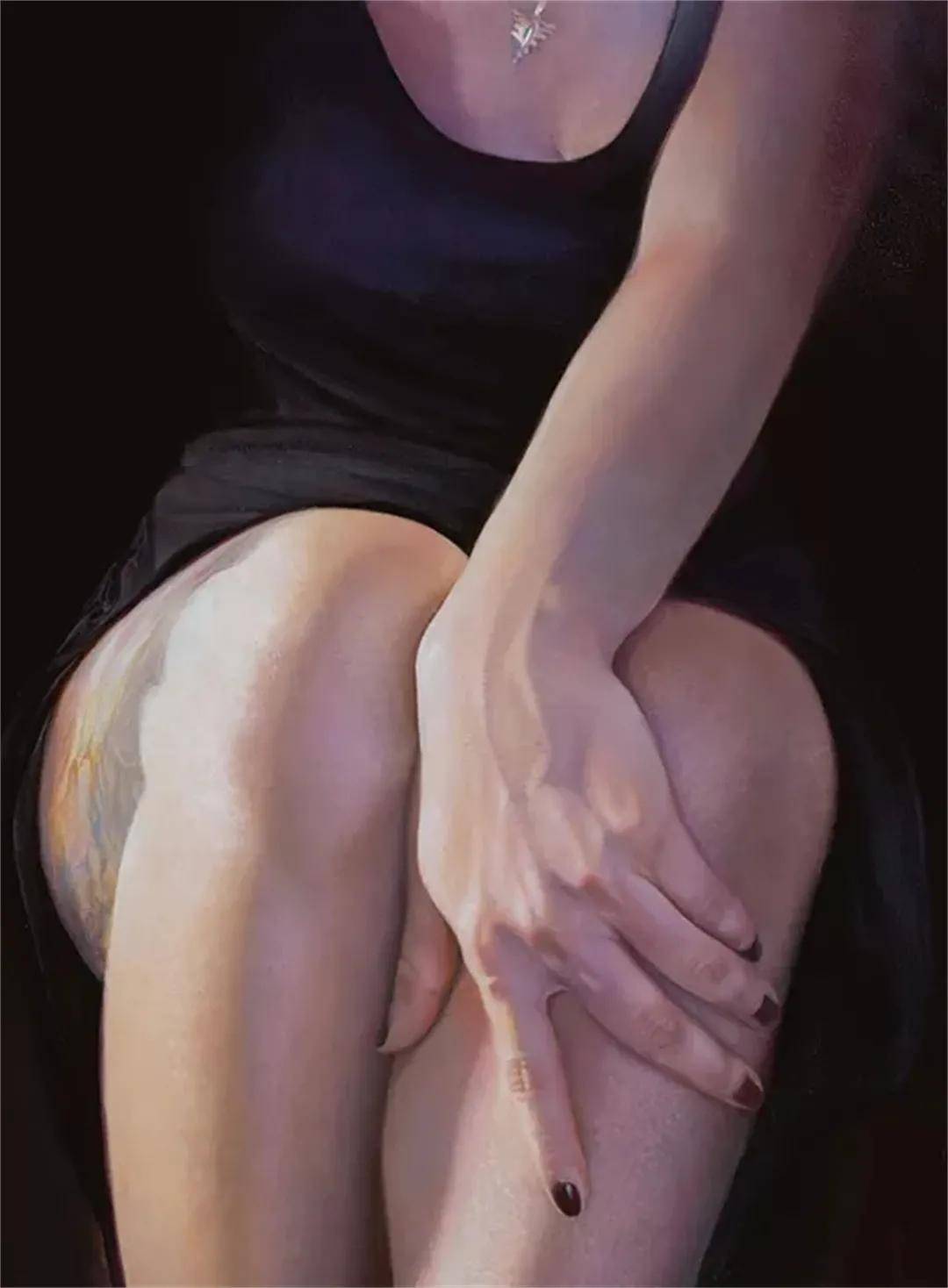

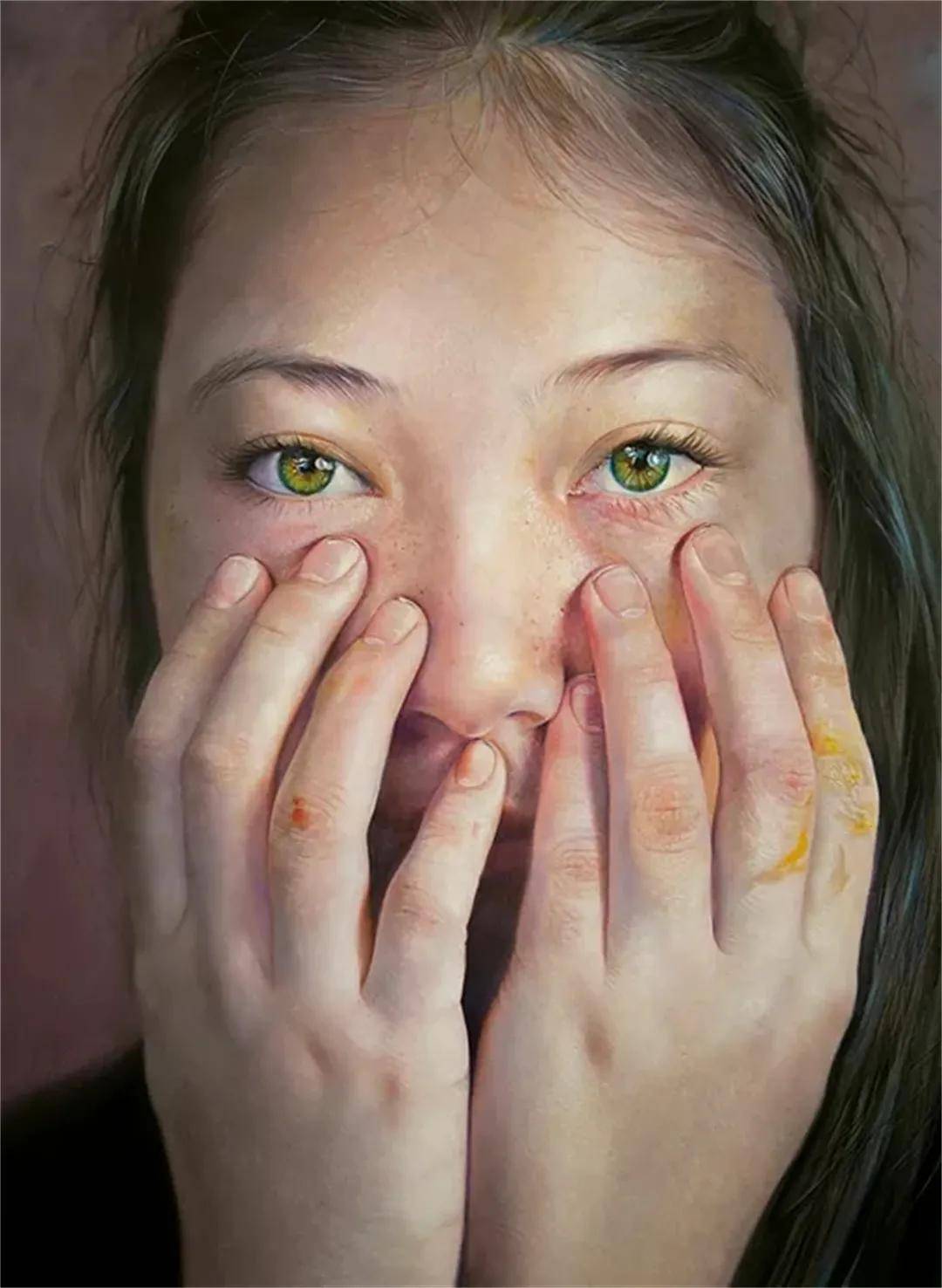

在伦敦泰特现代美术馆的穹顶下,约翰·罗的布面油画《浪尖上的觉醒》正接受着第37万次凝视。画面中的男子以古希腊雕塑般的姿态矗立于惊涛之中,飞溅的浪沫在超写实技法下凝结成永恒的钻石星尘,观者甚至能嗅到咸涩的海风——这位被《卫报》称为"现实再造者"的艺术家,正用画笔重构着人类对真实的认知边界。

一、解构与重构:多元艺术的炼金术

约翰·罗的创作领域之广堪称当代艺术奇观。他既能以16世纪荷兰画派的精细笔触描绘威尼斯运河的粼粼波光,转瞬又能以表现主义手法解构蒙娜丽莎的神秘微笑。在为大英图书馆《神曲》插图本创作的200幅作品中,但丁的地狱图景与超现实主义的生物机械完美融合;为漫威影业设计的《黑寡妇》概念海报,则将超级英雄的肌肉纤维转化为量子纠缠的视觉隐喻。

这种跨界能力源自其独特的"视觉拓扑学"理论:罗将不同艺术流派的核心元素进行数学矩阵排列,通过解构经典符号再注入当代语境,创造出既熟悉又陌生的美学体验。正如美术史家苏珊·桑塔格在《论摄影》中预言的:"21世纪的艺术家将成为视觉考古学家,约翰·罗正是这场革命的先知。"

二、超写实主义的温度革命

在罗的工作室,24小时监控设备记录着《钢铁之躯》的创作过程:为呈现建筑工人汗水的折射光晕,艺术家连续72小时观察不同时段的光线变化;为捕捉短跑运动员肌肉爆发的瞬间,他开发出一套高速摄影与动作捕捉的复合系统。这种近乎偏执的写实追求,在作品《产房黎明》中达到巅峰——新生儿脐带血滴落的0.03秒被分解成48个色层,每一层都蕴含着生命的悸动。

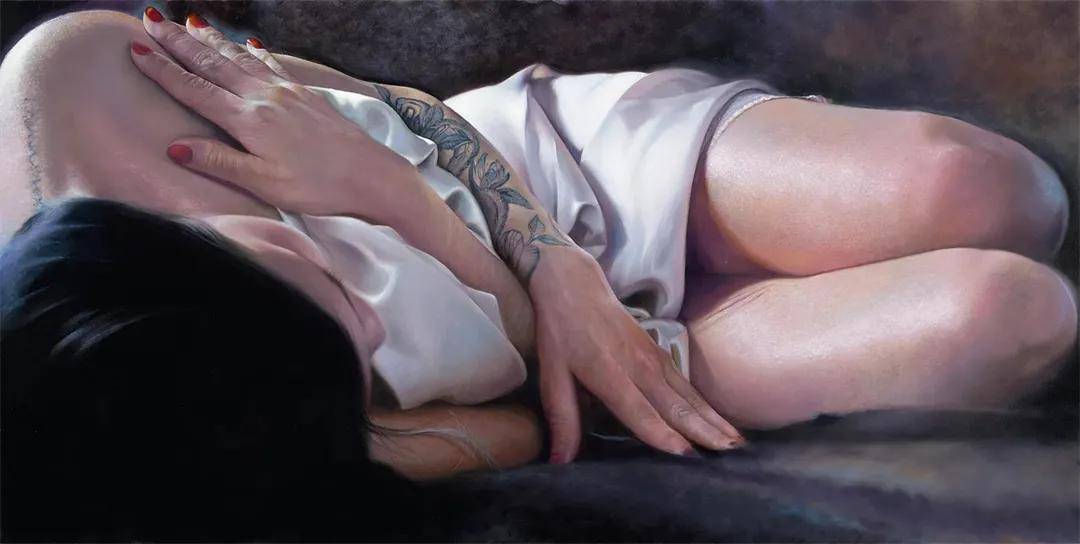

但罗的超写实主义绝非冰冷的技术炫耀。他笔下的流浪汉皱纹里藏着巴黎地铁的气味,舞女裙摆的褶皱中流淌着探戈的节奏,甚至静物画中的铜壶都仿佛残留着昨日的咖啡余温。"我的画笔是体温计,"罗在TED演讲中阐述道,"要测量这个时代的情感温度。"

三、男性美学的当代转译

《浪尖上的觉醒》引发的现象级讨论,折射出罗对男性气质的重新诠释。画中男子虬结的肌肉群不再是暴力的象征,而化作对抗虚无的铠甲;被海浪撕扯的衣袍下,隐约可见的疤痕成为生存美学的徽章。这种将古典英雄主义与存在主义哲学嫁接的尝试,让《纽约时报》艺术评论员发出惊叹:"自米开朗基罗的大卫像以来,我们从未见过如此充满思辨力量的男性躯体。"

在《铸造厂》系列中,罗将钢铁工人的劳作场景转化为行为艺术现场:熔炉的金红色光芒在工人皮肤上投下几何光影,飞溅的铁水凝固成巴洛克式的装饰纹样。这些作品颠覆了传统工业题材的美学范式,使体力劳动升华为具有神性光辉的当代仪式。

四、技术苦行与心灵救赎

在创作《永恒瞬间》时,罗连续28天每天工作19小时,用0.3mm的松鼠毛笔在1.5×2米的画布上点染出4300万笔。当被问及如何保持创作激情时,他展示了一本泛黄的笔记本——里面记录着每天清晨从工作室窗口观察到的5种自然色彩变化。"真正的艺术家是光的信徒,"罗在访谈中说,"我们收集光线如同蜜蜂采蜜,最终酿出照亮人性的蜜糖。"

这种近乎殉道般的创作方式,在其纪录片《画笔与钢铁》中展现得淋漓尽致:为完成《城市交响曲》中的雨夜场景,他让助手用消防水枪 模拟暴雨,自己则在画室中央搭建的透明帐篷里持续作画48小时,画布上积水与颜料交融形成的结晶纹理,成为当代艺术中最动人的"人工自然"景观。

当数字艺术席卷全球时,约翰·罗依然坚守着画布与油彩的原始性。他的每幅作品都是对视觉认知的温柔革命,用画笔的温度对抗着技术的冰冷。正如存在主义画家贾科梅蒂所说:"真正的艺术不是复制现实,而是让现实在画布上呼吸。"在约翰·罗的世界里,这种呼吸化作了永恒的生命潮汐。